Le financement de l’UPA de A à Z

Quels sont les principes qui guident le financement de l’UPA?

L’Union des producteurs agricoles est financée par et pour les producteurs agricoles. C’est donc dire que ses actions syndicales sont financées uniquement par ces derniers, condition essentielle pour sa liberté d’agir et de les représenter.

L’UPA est l’association légalement accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricolesCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre pour représenter tous les agriculteurs québécois, peu importe la taille de leur entreprise, leur secteur de production ou leur région. Elle a le devoir de défendre leurs intérêts partout où ils sont abordés.

Comme c’est le cas de tous les régimes syndicaux au Québec, le financement des activités du regroupement est assuré par une cotisation obligatoire. Étant donné que tous les agriculteurs bénéficient de ses actions (formule Rand), il s’agit d’une question d’équité. L’adhésion à l’UPA demeure cependant volontaire.

Chaque plan de financement est élaboré dans le respect des principes suivants :

- Financement par et pour les producteurs et les productrices;

- Frugalité et respect de la capacité de payer des producteurs et productrices;

- Équité entre les producteurs et entre les composantes de l’UPA;

- Équilibre du financement provenant des cotisations et des contributions;

- Transmission du patrimoine financier entre les générations.

Depuis de nombreuses années, environ 92 % des producteurs agricoles québécois adhèrent volontairement à l’UPA.

Comment ça fonctionne?

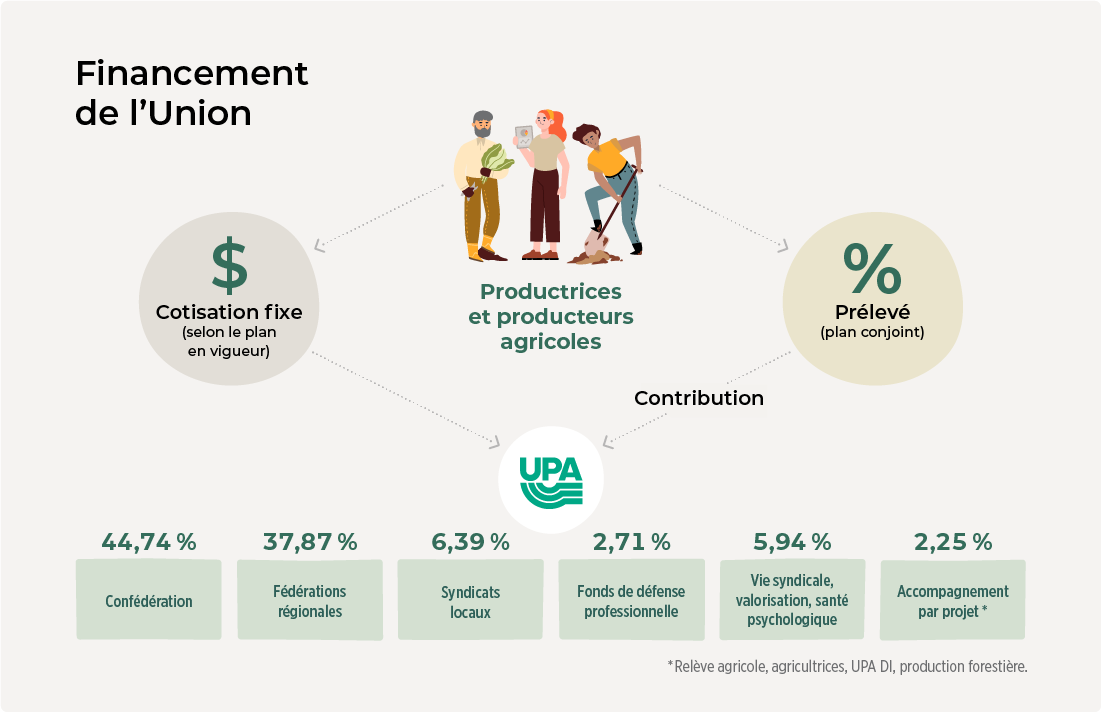

Le financement de l’UPA provient de deux sources, soit une cotisation fixe, payée par tous les producteurs agricoles, et une contribution variable, versée par les fédérations et les syndicats spécialisés à partir des montants exigibles des producteurs qui sont visés par un plan conjoint. La cotisation fixe est simple ou double selon le statut légal et le nombre de droits de vote détenus par l’entreprise (un ou deux).

Les sommes provenant de ces deux sources sont redistribuées entre les divers paliers de l’organisation (syndicats locaux, fédérations régionales, confédération) selon les besoins établis par le plan financier en vigueur.

Quelle est la différence entre la cotisation, le prélevé et la contribution?

La COTISATION annuelle est un montant fixe versé par tous les producteurs agricoles reconnus au sens de la Loi sur les producteurs agricoles Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre ; le total des cotisations versées représente environ 60 % du financement de l’UPA.

Le PRÉLEVÉ, un montant versé aux fédérations et syndicats spécialisés qui administrent un plan conjoint, est établi en fonction du volume de production de chaque agriculteur, ce qui assure une plus grande équité dans l’effort de financement fourni par chacun.

Une portion du prélevé sert à financer un plan conjoint de mise en marché Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (un programme commun de développement de la production et de la mise en marché par type de production, ex. : œufs, lait, etc.). Lorsqu’un tel plan conjoint existe, celui-ci est géré par une fédération ou un groupe spécialisé (type de production). Le montant dépendra des services collectifs rendus dans le plan (agence de vente, transport du produit, contrôle de la qualité, recherche et promotion, etc.). L’autre portion est la contribution. La CONTRIBUTION est la fraction du prélevé qui sera versée à l’UPA. Celle-ci est perçue par la fédération ou le syndicat spécialisé qui administre le plan conjoint, qui versera la contribution à l’UPA. Le total des contributions représente environ 40 % du financement de l’UPA.

À noter que quelques secteurs de production n’ont pas de plan conjoint. Dans ce cas, les producteurs ne paient ni prélevé ni contribution.

Pourquoi certaines entreprises paient-elles une cotisation double?

Les producteurs sont tenus de payer une cotisation simple ou double, selon la catégorie de leur entreprise. Ainsi, lorsque plusieurs producteurs agricoles sont regroupés au sein d’une même entreprise, ils doivent verser deux cotisations. Ils ont également deux droits de vote (maximum) à l’assemblée syndicale.

Comment les modalités de financement et les besoins financiers de l’UPA sont-ils établis?

En règle générale, un plan de financement quinquennal est adopté tous les cinq ans durant le Congrès général de l’UPA.

Environ 18 mois avant l’adoption du plan quinquennal, un comité représentatif de toutes les composantes de l’UPA (syndicats locaux, fédérations régionales, groupes spécialisés et confédération) est mis en place pour faire le point sur la santé financière de l’organisation et évaluer les besoins. À l’issue de ces travaux, on consulte les conseils d’administration des groupes affiliés. Cette première phase de consultation vise à déterminer un ou des scénarios de financement.

Dans une 2e phase, on consultera les producteurs sur ce ou ces scénarios.

En somme, toute décision concernant le financement est prise démocratiquement par les agriculteurs réunis en Congrès général.

Des augmentations sont-elles prévues à l’actuel Plan de financement?

Le Plan de financement actuel (2025-2029) a été adopté en décembre 2024 par l’ensemble des délégués lors du Congrès général. Le scénario de financement retenu pour les cinq années couvertes est le suivant :

| Augmentation cotisation au 1er janvier | Cotisation annuelle | Augmentation contribution au 1er août | |

|---|---|---|---|

| 2025 | +60 $ | 466 $ | +4 % |

| 2026 | +10 $ | 476 $ | +4 % |

| 2027 | +10 $ | 486 $ | +4 % |

| 2028 | +10 $ | 496 $ | +4 % |

| 2029 | +5 $ | 501 $ | +4 % |

Mentionnons que l’UPA a reçu le mandat des producteurs délégués :

- d’instaurer, dès 2027, un nouveau régime de cotisation visant une plus grande équité selon la taille des entreprises ainsi qu’entre celles qui versent des contributions par l’entremise de leur plan conjoint et celles qui n’en versent pas.

Programme de crédit de cotisation 2026 (revenu de 25 000 $ et moins)

Informez-vous sur le programmeÀ quoi servent les sommes versées à l’UPA par les producteurs?

Maintenir le rapport de force des productrices et des producteurs agricoles

Fondée en 1924, l’UPA est née de la volonté des agriculteurs du Québec de se regrouper pour relever des défis difficilement surmontables individuellement. En se regroupant, ils accroissent leur rapport de force vis-à-vis des instances gouvernementales et des autres maillons de la chaîne agroalimentaire. Ce rapport de force est vital pour l’agriculture familiale d’ici, dans un contexte plus mondialisé et financiarisé que jamais, où vendeurs d’intrants et acheteurs de produits agricoles sont de plus en plus concentrés.

Assurer la pérennité de notre agriculture

Par ses actions collectives, l’UPA contribue à développer et à protéger l’agriculture du Québec. Et cela donne de bons résultats puisque, comme le démontre les statistiques sur le secteur agricole canadien, l’agriculture du Québec :

- peut compter sur des outils législatifs de soutien uniques au pays et plus généreux en ce qui a trait aux paiements directs versés par les gouvernements :

- notre agriculture traverse mieux les crises;

- la part des paiements directs versés par les gouvernements fédéral et provincial au Québec (paiements directs/valeur de la production) est, en moyenne, plus élevée qu’en Ontario et dans le reste du Canada;

- génère plus de revenus nets :

- alors que les volumes de production sont plus importants en Ontario, les fermes québécoises ont généré des revenus nets supérieurs presque tous les ans au cours des 20 dernières années;

- le revenu net agricole du Québec est aussi beaucoup plus stable que celui de l’Ontario;

- affiche un taux de relève plus élevé et une diminution plus faible du nombre de fermes.

Représenter, défendre, valoriser et répondre aux besoins des productrices et des producteurs

L’Union des producteurs agricoles :

- est présente dans toutes les régions administratives et les MRC agricoles du Québec; ses représentants travaillent en concertation avec les acteurs du milieu et font valoir le point de vue des agriculteurs qu’ils représentent;

- a la capacité, grâce à sa notoriété, de porter les messages et les attentes des agriculteurs sur de nombreuses tribunes à l’échelle provinciale, nationale et internationale;

- intervient rapidement en situation de crise ou lorsque survient un problème (par exemple, L’UPA s’est mobilisée en 2020 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 pour faire valoir les enjeux du secteur agricole, notamment l’accès aux travailleurs agricoles, la promotion de l’achat local et l’obtention de mesures d’aide adaptées);

- analyse les projets législatifs et réglementaires qui ont une incidence sur les entreprises agricoles en y intégrant les particularités du secteur (environnement, fiscalité foncière, aménagement du territoire, développement régional, développement énergétique, etc.);

- offre des services de pointe aux agriculteurs dans toutes les régions (centres d’emploi agricole, services de comptabilité et de fiscalité agricole, aménagement, mise en marché, travailleurs de rang, services juridiques, etc.);

- veille activement à la protection du territoire et des activités agricoles; à ce titre, elle transmet des avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) chaque fois que des demandes visant à utiliser les terres agricoles à d’autres fins que l’agriculture y sont présentées;

- élabore et coordonne des campagnes pour faire connaître et valoriser le métier d’agriculteur, de même que pour sensibiliser la population à l’importance de l’agriculture d’ici dans le développement du Québec et de ses régions (Journée portes ouvertes sur les fermes du Québec, campagnes publicitaires sur l’importance de l’achat local, les pratiques agroenvironnementales, le travail des agriculteurs d’ici, etc.).

Pour en savoir plus, consultez le document suivant :

Que fait l’UPA pour les plus petites fermes et les secteurs en développement?

Représentativité

L’UPA représente tous les producteurs et productrices agricoles qu’importe la taille de leur entreprise, leur production ou leur modèle d’affaire.

Le membrariat est sans frais supplémentaire et permet d’obtenir, entre autres, le droit de vote dans les assemblées syndicales, de s’impliquer dans les conseils d’administration (C. A.) ainsi que d’autres avantages. En savoir plus Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le saviez-vous?Au Québec, environ 39 % des entreprises agricoles représentées par l’UPA ont des revenus agricoles bruts de 100 000 $ et moins et 27 %, moins de 50 000 $ (source : recensement 2021). Ces entreprises de petite taille sont très diversifiées et sont actives tant dans les secteurs dits traditionnels (bovins, agneaux, grains, acériculture, serriculture) que dans les secteurs en développement (biologiques, grands gibiers, petits fruits, marchés de proximité, etc.). |

Pour favoriser une meilleure représentativité, tous les conseils d’administration des syndicats locaux et des fédérations régionales ont réservé un poste en particulier aux représentants des fermes axées sur les marchés de proximité ayant des revenus de moins de 100 000 $.

Des postes sont également réservés aux productions moins présentes sur le territoire (autres productions végétales et animales). Cette approche permet d’arrimer davantage l’organisation à la réalité territoriale de chaque groupe.

Financement syndical

Dans le but de soutenir les « fermes de groupe » à faible revenu, l’UPA a instauré un programme de crédit de cotisation pour leur venir en aide. Ce crédit équivaut au montant d’une cotisation simple et s’appliquera, à l’année en cours. En savoir plus Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Par ailleurs, à la suite des demandes soutenues de l’UPA, le gouvernement du Québec a modifié la Loi sur les producteurs agricoles. Cela permet donc à l’UPA de poursuivre ses travaux visant à réviser sa structure de financement afin qu’elle soit plus équitable, notamment pour les exploitations agricoles de petite taille ou à revenus plus modestes.

Activités de représentation et de concertation

Soulignons que la plupart des actions de l’UPA bénéficient à l’ensemble des entreprises agricoles. Par ailleurs, certaines de ces actions ciblent particulièrement les fermes de plus petite taille et les secteurs en développement.

L’Union fait différents types de représentation qui répondent aux besoins de ces entreprises, notamment par le biais de demandes au gouvernement, par exemple :

- bonification additionnelle du programme Agri-Québec afin d’augmenter la contribution gouvernementale pour les petites entreprises (moins de 100 000 $ de revenu agricole brut (VNA));

- promotion et soutien à la production biologique;

- allègements fiscaux (ex. : crédit d’impôt à l’investissement pour les petites entreprises, remboursable et non imposable, pour l’achat d’équipements et de machineries agricoles (neufs ou d’occasion) équivalant à 30 % du coût d’acquisition).

Le saviez-vous?Le Québec est la seule province à offrir des mesures spécifiques de sécurité du revenu agricole aux entreprises dont les revenus sont de 100 000 $ ou moins. Les producteurs agricoles ont accès au Programme de crédit de taxes foncières agricoles qui permet un remboursement d’un moins 70 % des taxes foncières (municipale et scolaire) dès l’inscription au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et après avoir acquitté leur cotisation à l’UPA. |

L’Union a mis sur pied et coordonne différentes tables de concertation des partenaires du milieu, afin de favoriser le développement de secteurs spécifiques :

La Table pour le développement des marchés de proximité

Cette table réunit les partenaires du milieu, dont le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le Forum SAT, l’Association des détaillants en alimentation et l’Association des marchés publics du Québec. Elle vise à partager les initiatives ainsi qu’à explorer des solutions en lien avec les enjeux de développement des marchés de proximité (exemples : accès aux abattoirs, valorisation de produits, viabilité des entreprises, etc.)

La Table de développement de la production biologique

Cette table mise sur la concertation entre les secteurs de production ainsi que sur le partenariat avec les organismes de soutien et les instances gouvernementales. Elle travaille au développement de l’offre des produits biologiques québécois en fonction des besoins du marché et des attentes des consommateurs.

La Table de développement de la production horticole

Mise sur pied par l’UPA, cette coalition vise principalement à résoudre les différentes problématiques vécues par les producteurs horticoles québécois et à défendre la notoriété, la reconnaissance et la pérennité du secteur. Valorisation des fermes québécoises et promotion de l’achat local.

Mangeons local

Au printemps 2020, en plein cœur de la crise sanitaire, l'Union des producteurs agricoles (UPA) a lancé le mouvement « Mangeons local plus que jamais! » afin d’encourager la consommation de produits locaux.

L’application « Mangeons local, plus que jamais » permet aux entreprises faisant de la vente à la ferme de s’afficher gratuitement pour être retrouvée plus facilement par les consommateurs. De plus l’UPA organise annuellement des portes ouvertes sur des fermes afin de faire mieux comprendre la réalité agricole et pour susciter l’intérêt de s’approvisionner de produits d’ici. En savoir plus

Services spécialités en agriculture accessibles à toutes les entreprises

L’UPA offre une gamme de références et d’outils pertinents pour les entreprises agricoles, qu’importe leur taille, leur production ou leur modèle d’affaire, dont notamment :

- Des services de comptabilité et fiscalité Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre spécialisés en agriculture au Québec

- Des activités de formation continue Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre dans toutes les régions et en ligne

- Des centres d’emploi et de main-d’œuvre agricole Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre ainsi que des informations et du soutien pour le recrutement de main-d’œuvre étrangère

- Des campagnes et du soutien en santé, sécurité et mieux-être Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

- Des services juridiques Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre spécialisés en agriculture

Parcourez notre site pour tous les détails et pour découvrir d’autres outils et ressources Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Les syndicats locaux, les fédérations régionales et les groupes spécialisés sont également disponibles pour vous aider et vous informer. En savoir plus Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Documents à télécharger

Pour en savoir plus, consultez le document suivant :